〈 minolta A5 〉は、1960年3月に《 千代田光学精工 株式会社 》から発売された35㎜判のレンジファインダー式スチルカメラです。

前年の1959年に発売された〈 minolta A3 〉をアップグレードしたモデルで、最高速度 1/1000 (s) を誇る 『 OPTIPER CITIZEN MLT 』 シャッターを搭載したほか、ファインダーの機能を強化して登場した製品です。 〈 minolta A5 〉

〈 minolta A5 〉

〈 minolta A5 〉

〈 minolta A5 〉 – 画像左 – 〈 minolta A5 〉 1960年発売– 画像右 – 〈 minolta A3 〉 1959年発売

– 画像左 – 〈 minolta A5 〉 1960年発売– 画像右 – 〈 minolta A3 〉 1959年発売

- 画像右の 〈 minolta A3 〉 が搭載するレンジファインダーは、近距離補正マークが入った『 反射鏡式( アルバタ式 )』です。

- 画像左の 〈 minolta A5 〉 は、自動パララックス補正機能のある『 採光窓式 』のレンジファインダーを搭載しています。

– 画像左 – 〈 minolta A5 〉 『 OPTIPER CITIZEN MLT 』搭載– 画像右 – 〈 minolta A3 〉 『 OPTIPER CITIZEN MVL 』搭載

– 画像左 – 〈 minolta A5 〉 『 OPTIPER CITIZEN MLT 』搭載– 画像右 – 〈 minolta A3 〉 『 OPTIPER CITIZEN MVL 』搭載

- 画像右の 〈 minolta A3 〉は、1~ 500(1/s) を等間隔目盛りの倍数系列で設定出来る『 OPTIPER CITIZEN MVL 』シャッターを搭載する事で、『 ライトバリュー : Light Value( LV )』式の撮影設定を可能にしています。

- 画像左の〈 minolta A5 〉は、『 OPTIPER CITIZEN MLT 』シャッターを搭載した事によって、設定出来る最高速度が1000(1/s) へとスペックアップしています。

1960年の「 アサヒカメラ 」誌3月号の135ページに掲載された『 ミノルタ A5 』の発売広告

1960年の「 アサヒカメラ 」誌3月号の135ページに掲載された『 ミノルタ A5 』の発売広告

- 〈 minolta A5 〉の発売広告には発売日が告知されていて「 3月1日 全国一斉発売 」と掲載されています。

〈 minolta A3 〉 から 〈 minolta A5 〉 へのアップグレードでは、シャッターとファインダーの機能が強化されたほか、撮影レンズをスペックアップしたバリエーションが設定されました。

– 画像左 – 〈 minolta A5 〉 『 ROKKOR PF 45㎜ f2.0 』搭載モデル– 画像右 – 〈 minolta A5 〉 『 ROKKOR TD 45㎜ f2.8 』搭載モデル

– 画像左 – 〈 minolta A5 〉 『 ROKKOR PF 45㎜ f2.0 』搭載モデル– 画像右 – 〈 minolta A5 〉 『 ROKKOR TD 45㎜ f2.8 』搭載モデル

- 〈 minolta A5 〉が搭載した撮影レンズには、3群4枚構成で口径比が 1 : 2.8( f2.8 )の『 ROKKOR TD 45㎜ f2.8 』 の他に、5群6枚構成で口径の大きい 『 ROKKOR PF 45㎜ f2.0 』が設定された製品があります。

- 鏡筒先端の化粧リングに口径の違いによる変更が行われている他には、搭載レンズが異なるモデルのデザインに違いはありません。

- 比較画像の『 ROKKOR TD 45㎜ f2.8 』搭載モデルのサインプレートには「 1000 」の表記がありませんが、これは発売当初のスタイルです。 その後『 ROKKOR PF 45㎜ f2.0 』を搭載したスペックアップモデルが発売された際に「 1000 」を表記するスタイルへと変更されています。

〈 minolta A3 〉と〈 minolta A5 〉 については

– コラム –

の 項で紹介しています

〈 minolta AL 〉

〈 minolta AL 〉

〈 minolta AL 〉

〈 minolta AL 〉〈 minolta AL 〉が搭載するシャッターは〈 minolta A5 〉と同じ『 OPTIPER CITIZEN MLT 』で、最高速度 1/1000 (s) のシャッタースピードを継承しています。

シャッターの最高速度を表す『 1000 』の表示を、〈 minolta A5 〉では本体正面の右手側に設けられたサインプレートの『 minolta 』ロゴの下に並べて、〈 minolta AL 〉では鏡筒正面の化粧リングに記す事で、高速シャッターを装備している事を誇示しています。

– 画像左 – 〈 minolta AL 〉 1961年発売– 画像右 – 〈 minolta A5 〉 1961年発売の大口径(f2.0)バージョン

– 画像左 – 〈 minolta AL 〉 1961年発売– 画像右 – 〈 minolta A5 〉 1961年発売の大口径(f2.0)バージョン

- 画像右の 〈 minolta A5 〉では 『 1000 』の表示が、本体正面の鏡筒を挟んだ右手側に設けられたサインプレートに記された『 minolta 』ロゴの下に併記されています。

- 画像左の 〈 minolta AL 〉 ではシャッターの最高速度 1/1000 (s) をアピールする『 1000 』を鏡筒正面の化粧リングに記しています。

– 画像左 – 〈 minolta AL 〉 鏡筒の右手側– 画像右 – 〈 minolta A5 〉 鏡筒の右手側

- 両機種が搭載するシャッター 『 OPTIPER CITIZE MLT 』の銘が、それぞれのシャッター速度リングの表示部分に記されています。

- シャッター速度リングの表示部分は金属製のシートに印字されたもので、バンドのようにリングに巻きつけらてネジ留めされています。

- 〈 minolta AL 〉の表示は黒地に白文字で、〈 minolta A5 〉はその反対に白地に黒文字になっています。

〈 minolta AL 〉 『 ROKKOR PF 45㎜ f2.0 』を搭載

- 撮影レンズの前玉を押さえている化粧リングには、メーカーの銘『 MINOLTA 』と7桁のレンズ製造番号、そして撮影レンズの銘『 ROKKOR 』が記されています。

- 〈 minolta AL 〉 には『 ROKKOR PF 1:2 f = 45㎜ 』が搭載され、撮影レンズにバリエーションがあった〈 minolta A5 〉とは違い、他のスペックの撮影レンズを装備したモデルは設定されていません。

《 千代田光学精工 株式会社 》が《 シチズン時計 株式会社 》と共同開発したレンズシャッター『 OPTIPER HS CITIZEN 』によって、シャッター速度 1/2000 (s) を実現して登場した1958年発売の〈 minolta V2 〉のメカニズムが特異なものだとして例外にすると、シャッター速度 1/1000 (s) をレンズシャッター機で初めて実現した製品は、当時の《 富士写真フイルム 株式会社 》が発売した〈 Fujica 35-SE : フジカ35SE 〉でした。〈 Fujica 35-SE 〉の登場は1959年12月10日であった事が当時の広告にあります。 本誌の記事にありますが、この製品は同年の春にアメリカのフィラデルフィアで開催されたカメラショーで発表されています。 その後アメリカで販売が開始されていたものが、このタイミングで日本国内で発売となった事が記されています。

1959年発売

〈 Fujica 35-SE 〉

1958年発売 〈 minolta V2 〉

〈 minolta V2 〉 については

– コラム –

の 項で紹介しています

1959年の「 アサヒカメラ 」誌12月号の裏表紙に掲載された発売広告

1959年の「 アサヒカメラ 」誌12月号の裏表紙に掲載された発売広告

画像は1959年の「 アサヒカメラ 」誌12月号の裏表紙で、《 富士写真フイルム 株式会社 》の掲載広告により〈 フジカ35SE 〉の発売が告知されています。 左から「 アサヒカメラ 」誌 1959年12月号 , 1960年1月号 , 2月号

左から「 アサヒカメラ 」誌 1959年12月号 , 1960年1月号 , 2月号

- 3カ月連続で裏表紙の全面に広告掲載されています。

- 「 !待望新発売 」の見出しがある1959年12月号に始まり、その同じデザインから見出しだけを外した1960年1月号と続きます。

- 1960年2月号はカメラを持つ手が描かれなくなり、専用のグリップ付きハンドストラップを装着した状態のカメラ本体を描いたデザインに変更されています。また、レンズフードを用いない状態の姿になっています。 手を描かなくしたのは、手前に正面が向くように右手でグリップする状態が製品使用時の姿と違うからかも知れません。

「 アサヒカメラ 」誌 1960年1月号 (P240)『 シチズンMLTシャッター 』の広告

「 アサヒカメラ 」誌 1960年1月号 (P240)『 シチズンMLTシャッター 』の広告

〈 Fujica 35-SE 〉の発売予告が裏表紙に掲載された翌月号になる「 アサヒカメラ 」誌1960年1月号に、《 シチズン時計 株式会社 》による『 CITIZEN MLT 』シャッターの広告が掲載されています。 その見出しに「 1/1000 秒 完成 全絞りに同調 」とあります。

この〝 全絞りに同調 〟という文句は、1/2000 秒 を実現した1958年発売の〈 minolta V2 〉を対照とした文言になっています。

〈 minolta V2 〉が搭載した『 OPTIPER HS CITIZEN 』のメカニズムでは、シャッター羽根が全開になる前に閉じる事でシャッター羽根を高速で開閉させていました。

そのため 1/1000 秒 , 1/2000 秒 ではそれぞれ〝 F4 〟と〝 F8 〟という値までしか解放絞りを有効に出来ないという制限がありました。

『 CITIZEN MLT 』シャッターでは、そのような解放絞りの制限なく撮影設定を行える事が謳われた広告である事が判ります。

広告のイラストにある姿は、専用の〝 グリップ付きハンドストラップ 〟と〝 レンズフード 〟が取り付けてある状態です。

- ハンドストラップは樹脂製のグリップと一体で、カメラ本体底部にある凸起(ネジの頭)をグリップの平ら面にあるダボ穴に嵌めて引っ掛け、ストラップが付く円筒状の部分にある樹脂製のヘッドを回して三脚ネジ穴で固定します。 広告のイラストは、正面が手前を向くようにように握っている姿なので実際とは異なっていますが、親指のハラと人差し指でグリップして、中指や薬指,小指を添えて保持するスタイルになります。

- レンズフードは基部がやや弾性のある乳白色の樹脂製で、鏡筒の枠に嵌め込んで取り付けます。

- 背面のダイヤルを操作する焦点合わせ[ 同社で〝 リモートフォーカシングシステム 〟と呼称 ]やトップカバーの左側面に配置されている巻き戻しクランクといった「 Fujica 35 」シリーズを特徴付ける仕様に加えて、露出計連動 , ライトバリュー・システム , 1/1000(s) 高速シャッターを装備した〈 Fujica 35-SE 〉の使用説明書は42ページにも及んでいます(〈 minolta AL 〉の使用書が32ページ ) 。

使用説明書のアクセサリー紹介ページ

使用説明書のアクセサリー紹介ページ

- 専用の〝 グリップ付きハンドストラップ 〟( 使用説明書、パッケージに記載の名称は〝 HAND BAND:ハンドバンド 〟)と〝 レンズフード 〟は《 富士写真フイルム 株式会社 》で初の35ミリ判レンズシャッター機として1957年9月に発売された〈 Fujica 35-M 〉のアクセサリーとして企画されたもので、同機種を発展させた 「 Fujica 35:フジカ35 」シリーズに共通して使用出来るアクセサリーです。

〈 Fujica 35-М 〉の製品パッケージ

〈 Fujica 35-М 〉の製品パッケージ

- パッケージに記されている「 USE FUJI FILM F135 」という表示が、〈 Fujica 35-M 〉がフィルムメーカーである《 富士写真フイルム 株式会社 》の製品である事を感じさせます。

既存のモデルに露出計を搭載して登場した〈 minolta AL 〉は、ベースとなった〈 minolta A5 〉のデザインに大きな変更を加える事なく、撮影設定との連動機能を組み込む事を実現しています。

– 画像左 – 〈 minolta AL 〉– 画像右 – 〈 minolta A5 〉

– 画像左 – 〈 minolta AL 〉– 画像右 – 〈 minolta A5 〉

- 画像左側:〈 minolta AL 〉のパッケージ 『 35㎜ CAMERA WITH CROSS COUPLED EXPOSURE METER 』と表記

- 画像右側:〈 minolta A5 〉( 搭載レンズF2.8の製品 )のパッケージ 『 35㎜ CAMERA W/F2.8 ROKKOR LENS 』と表記

〈 minolta AL 〉 が内蔵した露出計は受光素子に『 セレン光電池 』を用いたもので、受光窓の内側に[ セレン : Selenium( Se )]が塗布されたパネルが嵌め込まれています。

両機種の外観の違いでもっとも目を引くのは露出計の受光窓の有無です。 露出計を内蔵した〈 minolta AL 〉にはセレン光電池を受光素子に用いる製品に特徴的な、魚眼レンズが並ぶ窓が設けられています。

その受光窓は〈 minolta A5 〉 では〝 M 〟のシンボルマークがあるトップカバー正面の右手側の位置にスッキリと組み込まれていて、共通の筐体に同じ撮影レンズを搭載する両機種のシルエットに大きな違いはありません。

– 画像左 – 〈 minolta AL 〉– 画像右 – 〈 minolta A5 〉

– 画像左 – 〈 minolta AL 〉– 画像右 – 〈 minolta A5 〉

- 画像右: 露出計を搭載しない 〈 minolta A5 〉のトップカバー正面の右手側は、ファインダー窓の幅を延長する形状にデザインされた面の中央に『 minolta 』の頭文字〝 M 〟があしらわれています。

- 画像左: 露出計が内蔵された 〈 minolta AL 〉には、受光窓になる開口部がトップカバー正面の右手側に設けられています。 受光素子には「 セレン光電池 」が用いられていて、受光窓は魚眼レンズが並べられた集光パネルになっています。

〈 minolta AL 〉が内蔵する露出計の構造部分は 〈 minolta A5 〉 ではフィルムカウンターのあった箇所を占めていて、〈 minolta AL 〉 のフィルムカウンターは底面の右手側に移動し、ボトムカバーに設けられた扇形の小窓に表示されるタイプになっています。

– 画像左 – 〈 minolta AL 〉

– 画像左 – 〈 minolta AL 〉トップカバー側

– 画像右 – 〈 minolta A5 〉トップカバー側

トップカバー側

トップカバー側

– 画像左 – 〈 minolta AL 〉 ボトムカバー側– 画像右 – 〈 minolta A5 〉 ボトムカバー側

– 画像左 – 〈 minolta AL 〉 ボトムカバー側– 画像右 – 〈 minolta A5 〉 ボトムカバー側

〈 minolta A5 〉と〈 minolta AL 〉の軍艦部を比較してみるとトップカバーのアウトラインは 同一 です。

〈 minolta AL 〉の軍艦部が〈 minolta A5 〉をベースとして露出計を搭載するための必然的な変更によってデザインされている事が見て取れます。

– 画像上 – – 画像下 – 〈 minolta A5 〉 〈 minolta AL 〉

– 画像上 – – 画像下 – 〈 minolta A5 〉 〈 minolta AL 〉

- 〈 minolta A5 〉 の軍艦部にレイアウトされた [ 巻き上げレバー ] [ 巻き戻しボタン ] [ アクセサリーシュー ] [ シャッターボタン ] そして [ フィルムカウンター ] は平面的にデザインされていて、トップカバー上部はフラットでスッキリとした印象の外観になっています。

- 〈 minolta AL 〉 の軍艦部は 〈 minolta A5 〉 とアウトラインに違いはありません。。 露出計を内蔵するための最小限のレイアウト変更を行う事によってデザインされていることが判ります。

〈 minolta A5 〉には、巻き上げレバーの定位置を本体から少し離しておくためのピンがトップカバーに取り付けられていますが、〈 minolta AL 〉では廃止されています。

巻き上げレバーを起こす際に指を掛け易くするために、レバーの先端はトップカバーの面から少し凸起するようになっています。

スポンサーリンク

– 画像左 – 〈 minolta AL 〉– 画像右 – 〈 minolta A5 〉

- 画像右 :〈 minolta A5 〉には、巻き上げレバーストッパーとして働くピンが取り付けられていて、スプリングで正面側に押されているレバーが定位置で止まるようになっています。 レバーが本体から離れた位置で保持されて、レバーを起こす際に指が掛かり易くなります。

- 画像左 :〈 minolta AL 〉にはストッパーとなるピンが無く、巻き上げレバーの定位置は〈 minolta A5 〉よりも本体に近くなりますが、巻き上げレバーの角を強く面取りする事で、トップカバーとレバーとの間に隙間が作られています。

– 画像左 – 〈 minolta AL 〉– 画像右 – 〈 minolta A5 〉

巻き上げレバーを操作したとき、レバーの回転軸に近いトップカバー上にネジ山が見えますが、画像右の〈 minolta A5 〉と画像左の〈 minolta AL 〉では取り付け位置が違っています。 このネジは〈 minolta A5 〉ではフィルムカウンターの構造を、〈 minolta AL 〉では内蔵露出計の構造を、それぞれトップカバーの裏側に固定するためのものです。

– 画像左 – 〈 minolta AL 〉– 画像右 – 〈 minolta A5 〉

- 画像右 :〈 minolta A5 〉の巻き上げレバーには、ストッパーのピンを受ける形状の凹みが付けられています。

- 画像左 : ストッパーのピンが無い〈 minolta AL 〉は、巻き上げレバーの側面から底の面にかけての角が強く面取りされています。

巻き上げレバーのストッパーとして働いてる〈 minolta A5 〉に取り付けられているピンは、〈 minolta A3 〉からそのまま引き継いでいる構造です。

〈 minolta AL 〉は、レンジファインダーの窓が〈 minolta A5 〉よりも大きくなっています。

レンジファインダーの[ 距離計窓 ][ ブライトフレーム採光窓 ][ ファインダー窓 ]は、トップカバー正面の一つの開口部に並んでいて、開口部全体を覆う一枚の保護ガラスが取り付けられています。 保護ガラスのブライトフレーム採光窓の部分だけが、裏側から磨りガラス状に加工されています。

– 画像左 – 〈 minolta AL 〉– 画像右 – 〈 minolta A5 〉

– 画像左 – 〈 minolta AL 〉– 画像右 – 〈 minolta A5 〉 – 画像上 – – 画像下 – 〈 minolta A5 〉 〈 minolta AL 〉

– 画像上 – – 画像下 – 〈 minolta A5 〉 〈 minolta AL 〉

〈 minolta AL 〉のファインダーは、〈 minolta A5 〉をほぼそのまま踏襲したものになっていますが違いがあります。 トップカバー正面のレンジファインダーの開口部が、〈 minolta AL 〉ではファインダー窓側に拡げられています。 造作とデザインが同じファインダー部分にある違いは、両機種を並べてようやく判るほどの差ですが、トップカバーに取り付けられた保護ガラスのサイズが異なっています。

〈 minolta A3 〉と〈 minolta A5 〉のトップカバー上ではデザインのアクセントにもなっていたフィルムカウンターは、トップカバー内に露出計の構造が収められた〈 minolta AL 〉では廃止されています。

– 画像上 – – 画像下 – 〈 minolta A5 〉 〈 minolta AL 〉

- 〈 minolta A5 〉ではフィルムカウンターがあった場所には、カウンターのディスクとほぼ同じ大きさの円形のプレートが取り付けられています。

- 露出計の表示窓がトップカバーの中央に設けられた〈 minolta AL 〉では、アクセサリーシューの位置が左手側に移動しています。 アクセサリーシューは、トップカバーを凹ませた出っ張りを少なくする方法で取り付けられていて、取り付け位置を移すのに必要な造作変更が行われています。

– 画像左 – 〈 minolta AL 〉 ボトムカバー右手側のフィルムカウンター– 画像右 – 〈 minolta A5 〉 トップカバー上のフィルムカウンター

– 画像左 – 〈 minolta AL 〉 ボトムカバー右手側のフィルムカウンター– 画像右 – 〈 minolta A5 〉 トップカバー上のフィルムカウンター

〈 minolta A5 〉のフィルムカウンターは窓に数値を表示させるタイプではなく、ドーナツ状のディスクに記されたスタートマークの ⚫︎ と 1 から 36 までの目盛りを指標によって指示するスタイルです。

ドーナツ状の部品はトップカバー上部のアクセサリーシューの右手隣りに剥き出しで取り付けられていて、その右側の本体部分 ◀︎ マークが指標として付けられています。

カウンターの機能は裏ブタの開閉で自動復元しない順算式で、36 の目盛を過ぎてもコマは進み続けます。

ディスクの〝 25 〟にあたる目盛り部分にある凸起に指などをかけてカウンターを動かして、スタートマークを指標に合わせます。 〈 minolta AL 〉のフィルムカウンターは扇型の窓から数値をのぞかせて表示させるスタイルで、トップカバーを開くとカウンターがスタート位置に戻る自動復元機能が付けられたいます。

スタートマークのドット ⚫︎ から 2コマ分の後に表示される 1 までがオレンジ色のハイライトで、・・4・6・8・10…というふうに 4以降の偶数が数字で奇数が ・ で示されて 36までの表示があります。

途中の 20 と最後の 36 は、スタートから 1までと同じ赤色のハイライト表示になっています。 〈 minolta A5 〉ではフィルムカウンターが配置されていたトップカバー上のスペースは、〈 minolta AL 〉では距離計の点検口になっています。

〈 minolta A3 〉から引き継いでいた〈 minolta A5 〉のフィルムカウンターがあったところを、円形の板で塞いでいるだけのように見える〈 minolta AL 〉のトップカバー上の凸起部分は、バヨネット式で着脱が可能なハッチになっています。

- 円形の部品は極薄く、滑り止めの加工や回転させるための溝や穴なども設けられていないフラットなもので、〝 テープやゴム板などを親指の腹で押し当てて回す 〟といった方法で着脱するようになっています。

意図的に目立たないようにしたと思われるハッチは距離計の点検口になっていて、内部に見えているネジの締緩で二重像用の可動ミラーの角度を調整できます。 メーター針はトップカバーの内部でクランク状になっていて、この開口部を避ける形状になっています。

発売後の製造期間中に 商号( 社名 )変更 が行われた事により、〈 minolta AL 〉にはメーカー銘の表記部分が異なる製品があります。

アルファベット表記のメーカー銘『 CHIYODA KOGAKU 』が、記されている製品と記されていない製品とがあります。

トップカバー側面の左手側

トップカバー側面の左手側

– 画像左 – 『 CHIYODA KOGAKU 』の表記がある製品– 画像右 – トップカバーにメーカー名の表記がない製品

鏡筒の底側

鏡筒の底側

– 画像左 – 『 CHIYODA KOGAKU 』の表記がある製品– 画像右 – フォーカスリングにメーカー表記がない製品

1961年7月に当時の 《 千代田光学精工 株式会社 》 から発売された 〈 minolta AL 〉 は、「 左手側のトップカバー側面 」 と 「 フォーカスリングの底側 」 に、メーカー名がアルファベット表記で 「 CHIYODA KOGAKU 」 と記されて製造されました。 同社はその1年後となる 1962年7月に社名変更を行い、自社のカメラ製品のブランド名を冠した 《 ミノルタカメラ 株式会社 》 になります。

社名変更後の製品にはメーカー名の表記が「 MINOLTA CAMERA CO.,LTD. 」 と記されるようになりますが、この体裁が確立されていない移行期には、メーカー名そのものが表記されていない製品が製造されています。

鏡筒正面のレンズ銘に記された『 MINOLTA 』と、トップカバーと本体正面の右手側の〝 バッジ 〟に記された「 minolta 」がメーカー名表示の役目を果たしていたといえます。ます。

取り急ぎの対応を迫られた当時の様子を垣間見ることが出来ます。 製造期間がこの移行期と重なり、旧社名となった 「 CHIYODA KOGAKU 」 の表示部分を無表記にして製造する対応がされた〈 minolta AL 〉ですが、箱や使用書といった付属の印刷物などにある表記は新社名に変更されています。

スポンサーリンク

『 ミノルタ 』ブランドの表記は、このサイトが紹介する1958年発売の〈 minolta auto wide 〉 の登場より以降は、製品デザインを通してその開発に携わったデザイン事務所の《 KAK 》によるロゴタイプが用いられるようになります。 同時期に開発が進行した〈 minolta auto wide 〉 と 〈 minolta V2 〉 には、操作リングの目盛や各種指標のレイアウトにまで行き届いた《 KAK 》のデザインを見ることができますが、箱や説明書などの付属品にまで及ぶ製品パッケージ全体の文字デザインが統一されたものになった行きます。

社名変更に伴う表示の移行期に、商品に入れられる〝 乾燥剤 〟のシリカゲルが布製からビニール製の袋に詰められたものへと変わっています。 ビニール製の袋にプリントされた文字デザインとトレードマークは、全体のパッケージデザインと統一されたものになっています。

手元にある、箱のメーカー表記が「 CHIYODA KOGAKU SEIKO K.K. 」の商品パッケージにはメーカー表記の文字デザインが統一されていないスタンプが捺された布製の乾燥剤が入れられていましたが、「 MINOLTA CAMERA CO.,LTD. 」表記のパッケージのものはビニール製です。

《 千代田光学精工 株式会社 》

《 ミノルタカメラ株式会社 》

〈 minolta AL 〉の連動露出計

〈 minolta AL 〉 の撮影設定は、内蔵露出計への『 完全連動 』を達成していて、その連動方法は『 定点合致式 : ゼロメソッド式 』と呼ばれる方式です。 露出計が小型化されてカメラに搭載出来るようになると、次にはその露出計に撮影設定を連動させる機能が求められました。 始めに考案されたのは、シャッター速度ダイヤルを操作する機械的な動作と連動するようにメーターの表示部分を動かして、適正露出を得られる絞りの『 F 値 』を露出計に指示させるというものでした。 その表示を読んで絞りの設定操作を行うこの方式は、シャッター速度だけが露出計に連動している事から『 半連動 』と呼ばれています。 これに対する『 完全連動 』という呼称は、シャッター速度と絞りの設定の両方が露出計と連動する事を指して用いられたもので、『 両連動 』とも呼ばれます。 露出計に『 完全連動( 両連動 )』する設定方法として考案されたのが『 追針式 』 と 『 定点合致式 』という2つの方式で、前者は 《 千代田光学精工 株式会社 》 の 〈 minolta auto wide : ミノルタオートワイド 〉 が、後者は 《 マミヤ光機 株式会社 》 の 〈 ELCA : エルカ 〉 が、それぞれを実現した初めての製品として登場しています。〈 minolta AL 〉が採り入れた『 定点合致式 』では、[ シャッター速度 ] と [ 絞り ] それぞれの設定操作によって働く可変抵抗が露出計に繋げられていて、メーター針の挙動を確認しながら定点マークにメーター針の位置を合わせる事で、撮影設定を露出計と連動させます。 メーター針が定点マークの位置になる挙動を確認するだけでよい表示窓は小さくされています。

両製品は共に 1958年の発売で、同時期に発売された両機種は『 世界最初の露出計連動カメラ 』を標榜して登場しており、事実そのどちらもが異なる方式によって『 世界初 』を実現していました。

– 画像左 – 〈 MAMIYA ELCA 〉– 画像右 – 〈 minolta auto wide 〉〈 MAMIYA ELCA 〉 と 〈 minolta auto wide 〉 については

– コラム –

の 項で紹介しています

〈 minolta AL 〉 トップカバーの上部

〈 minolta AL 〉 トップカバーの上部

- トップカバーの中央部のやや右手側に配置されている小さな窓が〈 minolta AL 〉が内蔵する露出計の表示部分です。

- 目盛りや設定値の表示が無い『 定点合致式 』のメーターは、『 定点 』となるマークとメーター針だけのシンプルな構成です。

もう一つの連動方式の『 追針式 』が採用されている機種では、独立して作動しているメーター針の位置に、シャッターと絞りの操作によって動作する『 追針 』を合わせる事で、露出計に設定を連動させる仕組みを持っています。

シャッターと絞りの設定変更によって、追針にメーター針の可動範囲をなぞる動作をさせるための表示窓は、ある程度の大きさが必要になっています。

– 画像左 – 〈 minolta Uniomat 〉 1960年発売– 画像右 – 〈 minolta auto wide 〉 1958年発売

- 画像右の〈 minolta auto wide 〉は、一定の露光量になる組み合わせで絞りとシャッター速度を一操作で設定変更出来る『 ライトバリュー・システム 』を搭載する製品です。 内蔵露出計と撮影設定との〝 完全連動 〟を初めて実現させたカメラの一つで、連動方式は『 追針式 』です。 露出計には『 Light value(LV): ライトバリュー 』のスケールが設けられています。 フィルム感度を設定するディスク状の部品には、メーターの『 追針 』となる [ ▲ ]マークと『 LV 』の目盛りを指示する[ ⚫︎ ]マークが記されていて、その表示全体を確認するための窓は大きく採られています。

- 画像左の 〈 minolta Uniomat 〉 は、予め決められたシャッター速度と絞りの組み合わせごとの設定変更を行う『 プログラム式シャッター 』を搭載した製品で、発売は〈 minolta A5 〉と同じ 1960年です。 絞り羽根を持たず、シャッター羽根を全開にしないことで絞り効果を得るという仕組みになっています。 シャッター操作は鏡筒の『 EV リング 』ただ一つで行う事が可能で、内蔵する露出計と撮影設定が『 追針式 』で〝 完全連動 〟します。

– 画像左 – 〈 minolta Uniomat 〉 のメーター表示窓– 画像右 – 〈 minolta auto wide 〉 のメーター表示窓

– 画像左 – 〈 minolta Uniomat 〉 のメーター表示窓– 画像右 – 〈 minolta auto wide 〉 のメーター表示窓

- 画像右 :『 Lighte value( LV ): ライトバリュー 』 の表示機能がある追針式露出計を内蔵する 〈 minolta auto wide 〉は、トップカバー上部の右手側に大きな表示窓が設けられています。

- 画像左 : プログラム式シャッターと連動し、設定表示をしない〈 Uniomat 〉の追針式露出計は、トップカバー上部の中央にメーター針と追針だけを確認する横長のシンプルな表示窓が設けられています。

両機種については、次で紹介しています

〈 minolta AL 〉の連動露出計は、「 絞りリング 」と「 シャッター速度リング 」の回転操作が可変抵抗器のスライダーとして働いて、内蔵露出計のメーター針を『 定点合致式 』として作動させる仕組みです。

可変抵抗器になる構造が新たに組み込まれていながらも、〈 minolta AL 〉の鏡筒部分は〈 minolta A5 〉と比べて外観やサイズに大きな違いはありません。

– 画像左 – 〈 minolta AL 〉 定点合致式の連動露出計を搭載– 画像右 – 〈 minolta A5 〉 露出計は非搭載

– 画像左 – 〈 minolta AL 〉 定点合致式の連動露出計を搭載– 画像右 – 〈 minolta A5 〉 露出計は非搭載

– 画像左 – 〈 minolta AL 〉– 画像右 – 〈 minolta A5 〉

– 画像左 – 〈 minolta AL 〉– 画像右 – 〈 minolta A5 〉

- 新たにフィルム感度を設定するスライダー設けられた〈 minolta AL 〉の「 絞りリング 」は、〈 minolta A5 〉よりも前方に向かって幅が広くなっています。

- 「 絞りリング 」の幅が増した一方で「 シャッター速度リング 」の幅が狭くなり、滑り止めのローレット加工が先端に施されています。

鏡筒基部の内部には「 摺動(しゅうどう)接点 」になる部品が2つ取り付けられていて、それぞれが抵抗体になっている「 絞りリング 」と「 シャッター速度リング 」の内側に接触するようなっています。 そして「 絞りリング 」と「 シャッター速度リング 」間の摺動部にも接点があり、それぞれを設定する回転操作が可変抵抗器のスライダーのように働く仕組みです。

- 「 シャッター速度リング 」は、各設定値にクリックストップします。

- 「 絞りリング 」はクリックストップせずに無段階の操作が出来るので、メーター針と定点マークを完全に一致させる設定が可能です。

- 〈 minolta A3 〉と〈 minolta A5 〉と同様に、「 単体露出計 」とシャッター速度リングに記されている「 ライトバリュー目盛り 」とを利用した『 ライトバリュー方式 』の撮影設定出を行う事も来ます。

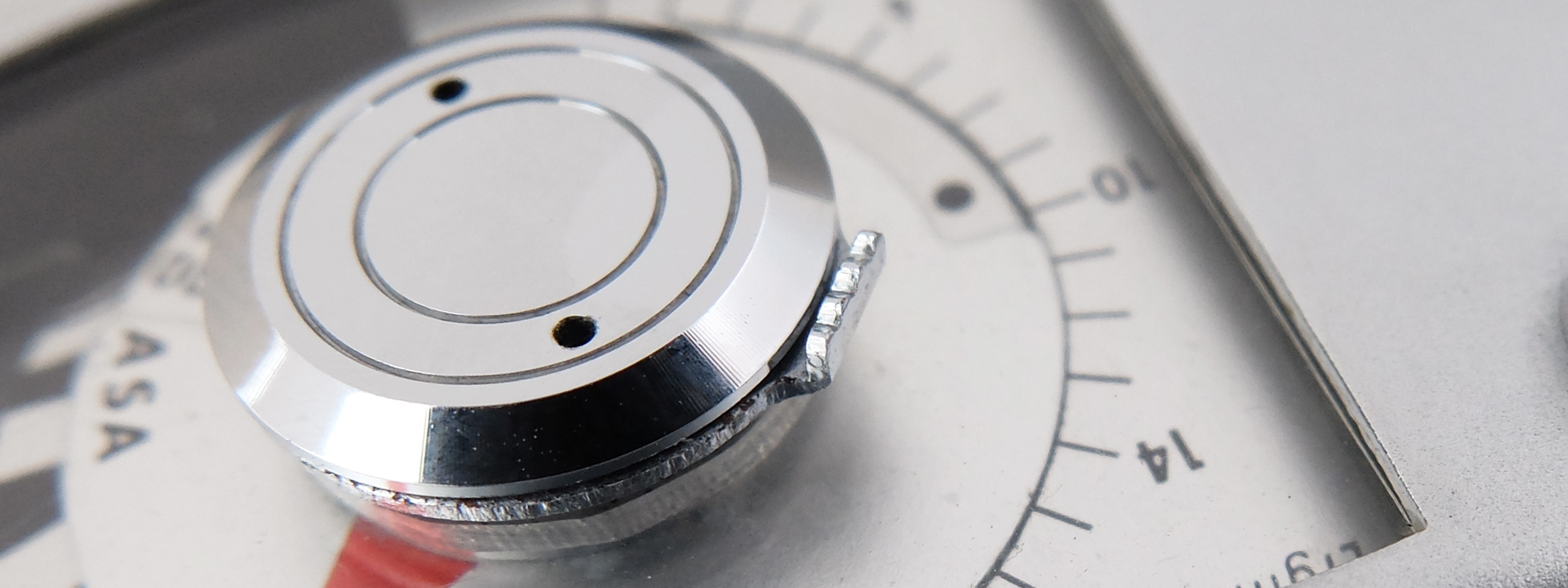

「 絞りリング 」にはフィルム感度を設定するためのスライドレバーがあり、中心に爪を掛ける凹みのあるツマミが設定F値の表示と同じ列の左手側にあるスリットから突き出しています。 ツマミを動かすと「 絞りリング 」の内側にある抵抗体がスライドして「 絞りリング 」と「 シャッター速度リング 」間にある摺動接点の位置が移動して、変化する抵抗値が露出計の感度を補正するように作動します。

- 設定する感度表示は『 ASA 』で記されていて〝 DIN 〟表示の併記がありませんが、裏ブタの中央にあるフィルムインジケータを換算表として利用する事が出来ます。

- 〝 JIS 〟規格の場合は『 ASA 』の数値とイコールでそのまま対応しています。

- スライダーは各設定値にクリックストップします。

- 設定値が ⚫︎ で表わされているところの感度はそれぞれ( )内の値になっています。

露出計の感度は『 ASA 』の設定を小さくすると上がり、大きくすると下がって、内蔵露出計が撮影設定と連動して作動する範囲が変わります。 製品に付属するマニュアルには、感度設定を変更した場合の連動範囲を、発売当時に普及していたフィルム製品の感度を例として〈 LV:ライトバリュー 〉で次のように示しています。 [ ASA 10:LV4 〜 LV14 ][ ASA 25:LV5 〜 LV15 ][ ASA 50:LV6 〜 LV16 ][ ASA 100:LV7 〜 LV17 ][ ASA 200:LV8 〜 LV18 ]

– 画像左 – 〈 minolta AL 〉 背面– 画像右 – 〈 minolta AL 〉 裏ブタ中央部のフィルム感度インジケーター内蔵露出計が作動する撮影設定の範囲が LV 換算で 11段分あり、設定感度によってその連動範囲が移っていく事が判ります。 また、設定感度の連動範囲より LV が小さい明るさの条件下では、露出計が作動しない事もマニュアルに併せて記されています。

ASA ( American Standards Association : アメリカ標準協会 ) 規格 製品が発売された当時のアメリカの国内工業規格

1918年に AESC ( American Engineering Standards Committee : アメリカ工業規格委員会) として設立され、1928年に ASA へと改名した標準化組織による規格。 1966年に USASI ( United States of America Standards Institute : アメリカ合衆国規格協会 ) へと発展して、1969年に ANSI ( American National Standards Institute : アメリカ国家規格協会 ) に改名しています。DIN ( Deutsche Industrie Normen : ドイツ工業規格 ) 規格 製品が発売された当時のドイツの国内工業規格

1917年に NADI ( Normenasschu der deutschen Industrie : ドイツ工業規格委員会 ) として設立され、1926年に DNA ( Deutscher Normenausschuss : ドイツ標準化委員会) へと発展した標準化組織による規格。 1975年にドイツの国家標準化機関となって規格名と同じ略称の DIN ( Deutsches Institut für Normung e.V. : ドイツ規格協会 ) へ改名しています。ISO( International Organization for Standardization : 国際標準化機構 )は 1947年に発足していましたが、製品が発売された当時はフィルム感度の ISO 規格がなく、感度表記は ASA と DIN 規格で表示されたフィルムが市販されていました。 1982年に ISO 規格が策定されて 《 ISO 100 / 21° 》 のように、それまでにあった両方の規格を併記する形で統一されています。

〈 minolta AL 〉 1961年発売

〈 minolta A5 〉 1960年発売 〈 minolta A3 〉 1959年発売

スポンサーリンク

連動露出計の搭載を実現した製品の例として紹介した〈 minolta auto wide 〉と〈 minolta Uniomat 〉は、どちらも《 千代田光学精工 株式会社 》が製造した機種であり、エントリーユーザー向けの『 露出計連動カメラ 』は〈 minolta AL 〉が登場した時点で、すでに同社の製品ラインナップに存在していた事になります。 特に〈 minolta Uniomat 〉は、同社が『 ユニシステム 』と呼ぶ「 プログラム式シャッター 」による撮影設定を実現した製品で、発売は〈 minolta A5 〉と同じ 1960年です。 〈 minolta AL 〉は、その翌年の 1961年に発売されますが、同年には〈 minolta Uniomat Ⅱ 〉が登場してプログラム式の連動機は早くもモデルチェンジされています。 そして、1962年3月に発売された〈 minolta HI-MATIC 〉は、開発では他社が先行していた「 EE:Electric Eye 」機構を『 ユニシステム 』に組み込む事で、内蔵露出計と撮影設定との連動を完全に自動化する事に成功した〝 初めての完全自動露出カメラ 〟として登場しています。この項で紹介した〈 minolta A5 〉と〈 minolta AL 〉は、1959年に登場した〈 minolta A3 〉が順次アップデートされて、それぞれ 1960年 と 1961年に登場した製品です。 〈 minolta AL 〉の後継モデルとして登場した 1963年発売の〈 minolta AL-2 〉以降にも、『 minolta AL 』のシリーズ名を冠して発売された〈 minolta A3 〉の系統とは異なる製品が登場しています。 1955年に〈 Minolta ・A・ 〉が登場して以来、同社の製品ラインナップ上で 35㎜ 判の大衆機市場向けカテゴリーのシリーズ名として『 A 』を冠して発売された製品は、1968年の〈 minolta AL-E 〉を最後に姿を消しました。 そして、1962年に登場した〈 minolta HI-MATIC 〉をシリーズ化した製品名によって 35㎜ 判のレンズシャッター搭載機のタイトルが一本化され、その後〝 HI-MATIC 〟は同社のコンパクトタイプカメラの代名詞的な呼称となって製品展開されて行きます。

– 画像左 – 〈 minolta Uniomat 〉1960年発売

– 画像右 – 〈 minolta Uniomat Ⅱ 〉1961年発売

〈 minolta HI-MATIC 〉 1963年発売

〈 minolta A5 〉と〈 minolta AL 〉が発売された当時、大衆機市場となっていた 35㎜判のレンズシャッター機の製造には多くのメーカーが参入し、激しい開発競争と価格競争とを背景にした多様な製品が登場しています。 露出計が小型化されてカメラへの搭載が可能になると、〝 露出 〟という専門的知識が必要な「 シャッター速度 」と「 絞り値 」の設定を、搭載した露出計と連動して行う事が出来る「 大衆機市場向け 」の製品開発が盛んに行われます。 そして〈 minolta auto wide 〉などの製品が登場して内蔵露出計との『 完全連動 』が達成されたのは 1958年の事でした。 その後は撮影設定の自動化が目標とされ、『 EE( イーイー ): Electric Eye( エレクトリックアイ )』機構による自動絞りの実現を経て〈 minolta HI-MATIC 〉が『 完全自動露出 』を達成したのが 1962年の事です。 この僅か4年足らずという短い期間で、内蔵露出計との『 完全連動( 両連動[シャッター速度と絞りの両方が露出計に連動する事の意 ])』から『 完全自動露出 』の実現までが達成されています。 『 EE( 自動絞り )』カメラと『 完全自動露出 』カメラとが出現した事で、マニュアル設定を行う製品は大衆機市場での支持を急速に失って淘汰されて行きます。1963年12月に発売された〈 minolta HI-MATIC 7 〉は、シャッター機構を含む操作系全体とスタイルを一新して登場した〈 minolta HI-MATIC 〉の後継モデルですが、この〈 minolta HI-MATIC 7 〉と同じタイミングで、〈 minolta AL-2 〉が発売されています。 〈 minolta AL-2 〉はファインダー内に表示機能を持つ〈 minolta HI-MATIC 〉をベースにした製品で、『 定点合致式 』のメーターをトップカバー上の表示窓だけでなくファインダー内にも表示するほか、絞りリングの操作による設定変更をもファインダー内で確認する事を可能にしています。 後継モデルである事を示す『 -2 』を名称に冠した〈 minolta AL-2 〉は、実際には〈 minolta AL 〉をモデルチェンジした機種ではなく、『 完全自動露出 』を達成して登場した〈 minolta HI-MATIC 〉を『 定点合致式 』のマニュアル機に改修して発展させた製品でした。〈 minolta AL-2 〉 については

– コラム –

の 項で紹介しています

〈 minolta AL-2 〉 1963年発売

– 画像左 – 〈 minolta AL 〉– 画像右 – 〈 minolta AL-2 〉

オートワイド12

![]()

スポンサーリンク

スポンサーリンク